労働相談

-

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

-

【不当判決を糾弾!】トールエクスプレスジャパン事件大阪高裁判決 弁護団声明

トールエクスプレスジャパン事件大阪高裁判決

弁護団声明

2021年2月26日

トールエクスプレスジャパン事件弁護団

弁護士 指宿昭一

弁護士 中井雅人

2021年2月25日のトールエクスプレスジャパン事件大阪高裁判決(清水響裁判長)は控訴棄却(一審原告敗訴)の不当判決であった。

国際自動車第2次最高裁判決によれば、本件賃金規則による時間外労働手当の支払いが労基法37条の割増賃金であるといえるためには、通常の労働時間の賃金と時間外手当が判別できること(判別可能性)が必要であり、判別できるというためには、時間外手当が時間外労働等に対する対価として支払われていること(対価性)が必要である。本判決もこの前提は認めている。

本判決は、「本件賃金規則においては、能率手当を含む基準内賃金が通常の労働時間に当たる部分、時間外手当A、B及びCが労基法37条の定める割増賃金であり、当該割増賃金は他の賃金と明確に区別して支給されていると認めることができる」として、対価性を検討する前に、きわめて形式的な判断で「判別可能性」を肯定した。

そして、対価性については、①能率手当は「集配職の業務の効率化を図る趣旨で、出来高制賃金として能率手当を設けることには合理的理由があ」るという判断を前提に、②時間外手当Bは、国際自動車の「事案とは異なり、能率手当が発生しない場合に時間外手当Bだけが支払われるという事態が発生することはな」いから、「時間外労働に対する対価として支払われるものと認められ」、③時間外手当Aについては、「時間外労働等が増加しても賃金総額が変わらないという現象自体は、いわゆる固定残業代が有効と認められる場合にも同様に生ずることであるから、それだけで本件賃金制度における能率手当が同条の趣旨を逸脱するものであると評価することはでき」ず、「労働時間に応じた賃金については」、労基法27条と労働基準規則によって「出来高払制賃金と労働基準法37条の趣旨との整合性が図られて」いるから、「実質的にみて、本件計算方法を採ることにより、売上高等を得るにあたり生ずる経費としての割増賃金の全額を集配職の労働者に負担させているに等しいと評価することはできない」として、「時間外手当Aは、実質的にみても、時間外労働等の対価として支給されるものというべき」として対価性を肯定している(この点が、国際自動車第2次最判と最も違う点である)。

本判決の特徴は、国際自動車第2次最判が基準とした、時間外労働を抑制し、労働者への補償を行うという労基法37条の趣旨に従って、対価性及び判別可能性を判断していないことである(その代わりに重視する価値が「業務効率」である。)。労基法37条の趣旨は、判断の基準として形式的に述べられているだけで、実際の判断の中では顧みられておらず、実際の判断は労基法27条や労働基準規則に明確に違反していなければ、雇用契約と労使合意で自由に賃金規則を制定することができると考えていることである。強行法規である労基法37条よりも雇用契約や労使合意を上位に置いているとしか思えない契約自由の原則の一面的な強調が本判決を支える思想である。

清水響裁判長は、かつて国際自動車事件第2次訴訟一審において労働者敗訴の判決を書いた裁判官である。この判決も、契約自由の原則と労使合意を労基法37条の上に置き、労基法27条などの明文の規定に反しない限り、どのような賃金規則を作ることも自由であるということを前提になされたものである。この判決は控訴審で維持されたが、上告審である国際自動車第2次最高裁判決で明確に否定され、破棄差戻された。

これらの2つの清水判決は、契約自由の原則を一面的に強調することで、労基法37条の趣旨を否定し、「残業代ゼロ」制度としての賃金制度を容認する許しがたい不当判決である。このような判決が確定すれば、戦後労働法制が守ってきた労働時間規制が崩壊しかねないことになる。清水裁判長は、自らの判決が最高裁で否定されたことにも懲りず、亡霊のような反動判決を言い渡した。一審原告と弁護団は、本判決に対して上告・上告受理申し立てを行い、最高裁での逆転勝訴を目指す。

現在の裁判制度は、資本主義社会における体制維持の一機関にすぎず、我々はいわば敵の土俵の上で闘っている。裁判の勝敗よりも大事なことは、当該労働者を中心に団結が強化され、闘いが前進することである。本件訴訟においても、当該労働者らは、大阪地裁敗訴判決に負けることなく、労働組合としての団結を強化して、全国の労評の仲間とともに総労働の力で闘ってきた。今回の反動判決に対しても、当該労働者らは負けずに前進するであろう。弁護団も、当該労働者及び全国の労評の仲間と共に、トールエクスプレスジャパンにおける労働運動の前進と最高裁における逆転勝訴に向けて全力で闘うことを表明する。

以上

〇連絡先〇

日本労働評議会(労評)

交運労トールエクスプレスジャパン労働組合

TEL:080-7560-3733

(労働相談専用電話番号)

日本労働評議会(労評)中央本部

TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194

PR -

【3月の労働相談日のお知らせ】

【3月の労働相談日のお知らせ】

★第1木曜、第3木曜

★19:00~21:00 です。

この日時は電話が必ず繋がります。

これまで通り、それ以外の日時でも、電話、メール、DMで労働相談を受け付けています。

秘密厳守、相談無料ですので、職場でのトラブルやお悩みなど、お気軽にご相談ください。 -

【労評QB分会】第2回団体交渉報告「解雇撤回を勝ち取る!」

(QBハウス LIVINよこすか店)

第2回団交で解雇撤回と事業継続を勝ち取りました!

1回目の交渉で出された不可解な解雇理由は、弁護士の文書として正式に出されたものでした。

(関連記事:『【労評QB分会】「QBハウス」不当解雇撤回闘争 第1回団体交渉報告』)

しかしその内容を本社に問い合わせたところ、その文書の内容の裏付けとなる証拠がないことが明らかとなりました。

今回の団体交渉では、解雇撤回・事業継続を勝ち取るため、本社の回答と食い違いがあることを徹底して追及しました。

それについて古川マネージャーは渋々という面持ちで「店が継続なら雇用も継続になります」と発言しました。

安易に解雇を宣告したことを全く反省しない古川マネージャーの姿勢は許されない!

労働者の生活と命が脅かされる事態は回避でき、一面勝利になったといえます。

しかし、肝心の古川マネージャーは「解雇」を宣告したことに全く反省していないどころか、弁護士も加担する形で「謝罪はしない」とはっきり明言しました。

つまり、労使関係は全く改善していないのです!

弁護士は古川マネージャーの発言を基に、事実確認を一切とらず弁護士文書として解雇のお知らせを労評へ送ってきたのです。

これは弁護士として解雇に関する調査義務を果たさずに一方的に解雇を押し付けてきたわけですから、重大な問題です。

さらに、団体交渉での弁護士の発言として「私がなんで調査をするんですか」とまで発言し、弁護士としての業務を遂行する姿勢すらうかがわれませんでした。

こんな裏付けも何もない雑なやり方で労働者を首切りしようとしたのが古川マネージャーなのです。

2月15日に第3回団体交渉が開かれます!

こんな無責任な姿勢の経営者に労働者は怒り心頭です。

組合員のなかには、学生のお子さんを育てながら一生懸命労働に励む人がいるのです。

懸命にお客様に対し、ヘアカットサービスを提供し、売上が低迷する状況でも屈することなく、どうすれば売上が上がるかを考えているような労働者の首を切る行為など言語道断です!

次回の団交では資本の姿勢について徹底して追及する方針です。

また、他のマネージャーエリアでも似たような問題が起きていると聞きます。

労評として、いつでも相談を受け付けておりますので、一緒に闘いましょう!

連絡先

日本労働評議会神奈川県本部

担当:佐藤(090-2607-1152) -

【日本交通分会】「輪番休業」の実施要請に対する会社からの回答

(東京・紀尾井町 日本交通株式会社本社)日本労働評議会日本交通分会は、コロナ禍にあって、とりわけ緊急事態宣言発出以降、売り上げが激減している乗務員の生活と健康を守るため、「輪番休業」の実施を要請してきました。多くの事業者が、公共交通機関の役割と、乗務員の健康や収入のバランスを考え、短時間休業や輪番休業を行っていますが、日本交通は乗務員をフル稼働させ続けています。

会社からの回答は乗務員、乗客の命を一切考慮しない内容

2月5日、本社に電話し「輪番休業に関する再要請」

に対する回答を聞きました。 【 回答の要旨 】

・

平均営業収入が税込み4万円を切ったら輪番休業する考えである。 ・重症化しやすい疾患持ちや高齢乗務員、

最賃割れの乗務員などを対象とした休業は考えていない。 ・自殺者について本社では分からない。

各営業所から本人死亡として報告があるだけ。 コロナとの因果関係は無いと考えているため対策は取らない。 今回の休業要請は、乗務員の命、

乗客の命に係わる緊急要請であるため、 その点を一切考慮しない会社の回答は一切受け入れられません。 【労評日本交通分会】「休業に関する再要請」に対する会社回答 反訳書

労評日本交通分会は、引き続き「輪番休業」の実施を求める!

労評は、以下の要請を引き続き行っていきます。

- 疾患持ちの乗務員については、

休業手当を支給し積極的に休ませること - 最賃割れの乗務員については、職業訓練制度を活用し、

休業手当に加算して支給すること - 自殺者については、原因究明し再発防止に取り組むこと

自分たちだけ生き残ればいい的な考えではなく、

こういう時だからこそ、 業界一丸となって乗り切っていかなければいけません。 日本交通の川鍋会長には、タクシー業界のトップとして、 リーダーシップを発揮して頂くことを求めます。 〇連絡先〇

日本労働評議会(労評)

TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194

メールはこちらから

- 疾患持ちの乗務員については、

-

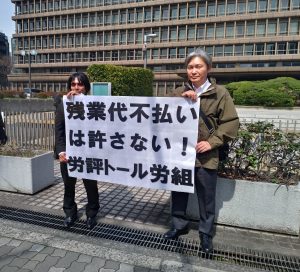

【トールエクスプレスジャパン事件】「残業代ゼロ」は許さない!2/25に大阪高裁の判断が出される

「残業代ゼロ」は許さない!2/25に大阪高裁の判断が出される

どれだけ残業しても賃金が変わらない「残業代ゼロ」の」不当な賃金制度を巡り、大阪高裁係属中のトールエクスプレスジャパン事件は、来週2月25日13時15分に判決が言い渡されます。

交通運輸業界は物流、旅客の業種は違っても長時間労働が蔓延し、低賃金で使われ、人手不足は深刻です。

なかでも、今回の裁判で争点になっている「どれだけ残業しても稼げない賃金制度」はトールに限らず、他の会社でもかなり似た賃金体系を敷いているところが多く見られます。

賃金体系の問題点についてはこちら⇒『トールエクスプレスジャパン賃金規則の問題点』

そのため業界に低賃金と長時間労働が蔓延していますが、既存の労働組合の多くはこの問題に取り組みません。

こうした中で労働者は不満や怒りを持ちながらもどうしていいのかわからない状態に置かれています。

労評と共に、働き甲斐のある会社に変えていこう!

トールのように、賃金計算で時間外手当を差し引き実質的に割増賃金の支払いを逃れる「残業代ゼロ」の歩合給制度は、トラック・タクシーなどの運輸・交通産業で多く採用されています。「残業代ゼロ」の賃金制度は、資本と修正主義・御用組合とが結託して作り上げたものです。この裁判は、労働者を過酷に搾取する賃金制度を撤廃させるための闘いであり、労評トールの労働者は、資本及び御用組合へ対して闘ってきました。

荷物を運ぶ労働者が居なければ、会社は成り立ちません。

配達時間帯、集荷時間帯を守るよう必死で努力している集配労働者に対し、支店外でサボる可能性があるなどというのは、われわれ労働者に対する侮辱です。

このような会社に未来はありません。誰が稼いでいるのか、現業労働者が稼いで会社は成り立っています。

労評と共に、このような会社の考え方を変え、働き甲斐のある会社に変えていきましょう。

★トールエクスプレスジャパン事件については、過去のブログ記事もご覧ください。

【労評交運労トール労組】トールエクスプレスジャパン事件控訴審が本日結審!

当日は判決言い渡し後に下記要領にて記者会見を予定しています。

<記者会見> 2月25日(木)14時~ 大阪地裁司法記者クラブ

<会見者> 原告ら訴訟代理人弁護士 指宿昭一 中井雅人

日本労働評議会大阪府本部役員 原告代表

トールエクスプレスジャパン株式会社(本社・大阪市中央区)では、時間外手当の大半を支払わない「残業代ゼロ」の賃金制度を採用しています。同社の賃金計算は、時間外手当Aを形式上支払ったことにして、能率手当の計算で時間外手当Aを差し引いているため、割増賃金(時間外手当A)が給与計算から消えています。つまり、同社は、実質的に、割増賃金(時間外手当A)の支払いをしていないことになります。

同社のように、賃金計算で時間外手当を差し引き実質的に割増賃金の支払いを逃れる「残業代ゼロ」の歩合給制度は、トラック・タクシーなどの運輸・交通産業で多く採用されており、社会的に強い批判を受けています。

本件判決は、同社のトラック運転手がこのような賃金制度に疑問を持ち、労働組合(日本労働評議会トール広島分会)を結成し、2016年6月14日、大阪地裁に提訴しました。2019年3月20日、大阪地裁は原告労働者ら敗訴判決でしたが、労働者ら13名が控訴し、大阪高裁第2民事部で審理が続いてきました。

2019年4月1日に控訴して2020年12月16日に結審するまで、約1年半で、控訴人(労働者)側は控訴理由書に加え10の準備書面、被控訴人(会社)側は答弁書に加え14の準備書面を提出しました。

この間、本件と類似の事件であるタクシー会社の「国際自動車事件」について、2020年3月30日に第2次最高裁判決がありました(本件労働者側代理人弁護士である指宿昭一が同事件の労働者側代理人。)。同判決は、「労働基準法37条の定める割増賃金の本質から逸脱したもの」等と述べて明確に労働者側勝訴の判決を言い渡しました(高裁差戻・高裁係属中)。

大阪高裁第2民事部は、一時は国際自動車事件第2次最判よりも前に判決を出そうとしていましたが、同最判を受けて弁論を再開させました。その後は、同最判に基づく争点整理及び当事者の主張・反論が続き結審に至りました。国際自動車事件差戻審が結審していないことから、本件が国際自動車事件第2次最判後、同判決を援用した最初の高裁判決になると思われます。その意味でも社会的影響の大きい判決です。

控訴人(労働者)側としては、本件には、国際自動車事件とは僅かな計算式の違いがあるものの、同最判の射程が及び、控訴人(労働者)側の逆転勝訴となるべきだと考えます。

以上

【参考資料】国際自動車事件とトールエクスプレスジャパン事件の賃金計算式の比較

〇連絡先〇

日本労働評議会(労評)

交運労トールエクスプレスジャパン労働組合

TEL:080-7560-3733

(労働相談専用電話番号)

日本労働評議会(労評)中央本部

TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194

日本労働評議会 宮城県本部

TEL/FAX 022-272-5644

住所 〒980-0005

宮城県仙台市青葉区梅田町1-63

第5白鳥ビル201